RabbitMQ vs MQTT:深入比较与最新发展

RabbitMQ vs MQTT:深入比较与最新发展

引言

在消息队列和物联网(IoT)通信领域,RabbitMQ 和 MQTT 是两种备受瞩目的技术,各自针对不同的需求和场景提供了强大的解决方案。随着 2025 年的到来,这两项技术都经历了显著的进步,尤其是 RabbitMQ 在 3.12 版本中引入了原生 MQTT 支持,并在 4.1.0 版本中进一步优化。本文将深入探讨 RabbitMQ 和 MQTT 的定义、区别、相似点以及应用场景,同时结合最新发展,提供一个全面且最新的技术分析。

RabbitMQ 详解

RabbitMQ 是一个开源消息代理软件,最初实现了高级消息队列协议(AMQP),并通过插件支持其他协议,如 MQTT 和 STOMP。它基于 Erlang 语言开发,利用 Open Telecom Platform 框架实现集群和故障转移功能。RabbitMQ 支持多种消息传递模式,包括:

- 发布/订阅(pub/sub):消息广播给多个订阅者。

- 请求/响应(request/reply):客户端与服务器之间的同步通信。

- 点对点(point-to-point):消息直接发送到特定接收者。

RabbitMQ 的设计使其在企业级应用中表现出色,适合需要高可靠性和复杂消息路由的场景。它支持多种编程语言的客户端库,可在云端、本地或混合环境中轻松部署。

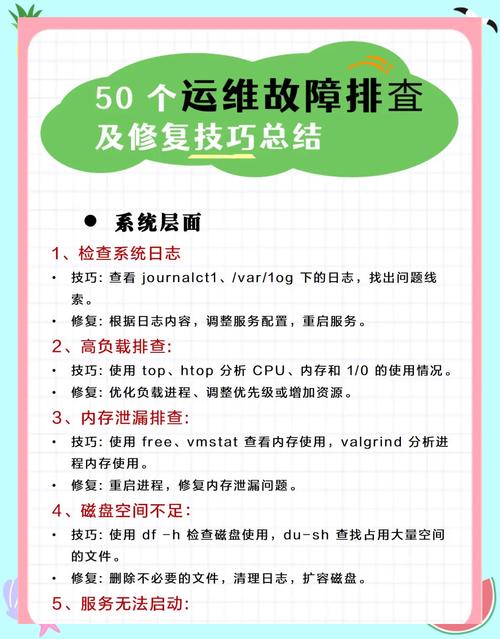

最新发展

-

RabbitMQ 3.12:引入了原生 MQTT 支持,显著提升了其在 IoT 场景中的性能。主要改进包括:

- 内存使用:在处理百万级 MQTT 连接时,内存使用量减少高达 95%。例如,100 万个 MQTT 连接的内存使用从 3.11 版本的 301.1 GiB 降至 3.12 版本的 18.7 GiB。

- 连接容量:支持数百万个连接,远超之前版本的能力。

- 端到端延迟:QoS 1 和 QoS 0 消息的延迟降低 50% - 70%。

- 吞吐量:QoS 1 消息的吞吐量提高 30% - 40%。

- Erlang 进程:每个 MQTT 连接的 Erlang 进程从 22 个减少到 1 个。

- 新队列类型:引入 rabbit_mqtt_qos0_queue,专为 QoS 0 设计,支持高达 300 万设备的大规模扇出,无需维护状态。

-

RabbitMQ 4.1.0:2025 年 4 月发布,带来性能改进和新的 Kubernetes 集群发现机制。MQTT 相关变化包括默认最大包大小从 256 MiB 调整为 16 MiB,可通过配置 mqtt.max_packet_size_authenticated 覆盖,且不得超过 max_message_size(默认 16 MiB)。

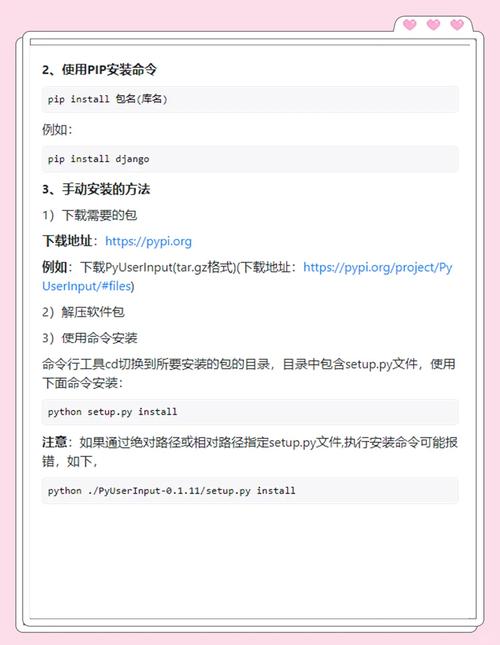

MQTT 详解

MQTT(MQ Telemetry Transport)是一个轻量级消息协议,专为物联网设计,优化了低带宽、高延迟网络的通信。它是 OASIS 标准,广泛应用于资源受限设备,如传感器、执行器和智能家居设备。MQTT 采用发布/订阅模式,设备向主题发布消息,其他设备订阅主题以接收消息。

MQTT 提供三种服务质量(QoS)级别:

- QoS 0:最多一次交付,适合对可靠性要求不高的场景。

- QoS 1:至少一次交付,确保消息到达但可能重复。

- QoS 2:恰好一次交付,保证消息无重复且可靠送达。

MQTT 的设计目标是带宽效率高、功耗低,适合不可靠网络环境,如卫星通信或蜂窝网络。

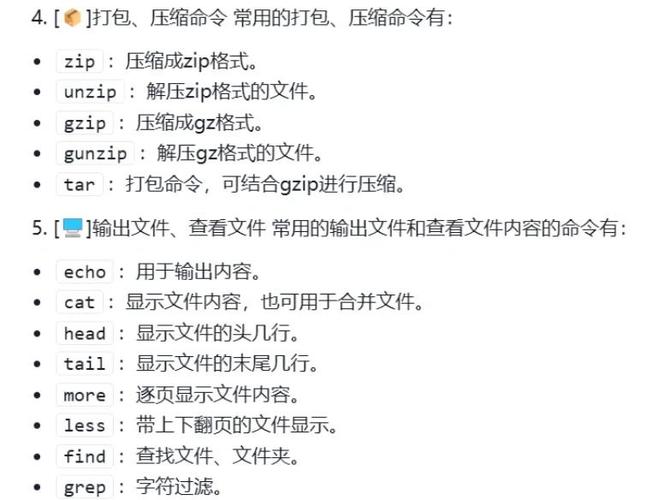

RabbitMQ 与 MQTT 的比较

尽管 RabbitMQ 和 MQTT 都用于消息传递,但它们在设计目标和功能上有显著差异。以下是详细对比:

方面 RabbitMQ MQTT 性质 消息代理,支持多种协议 轻量级消息协议 设计目标 企业级复杂消息场景 IoT 和低带宽、高延迟应用 消息路由 支持复杂路由和多种模式 仅支持简单发布/订阅模式 适用设备 高性能设备 低功耗、资源受限设备 效率 带宽效率较低,需要更多步骤发送消息 带宽效率高,发送消息步骤更简单 实现难度 客户端实现更复杂 客户端实现更简单 安全性 支持高级 SASL 机制,安全性较高 本身不安全,需要额外安全措施(如 TLS/SSL) 消息生命周期 适合长期消息 适合短期消息 多消息命名空间 支持多个消息命名空间 不支持多个消息命名空间 Last Value Queues 不支持 支持 最新进展的影响

RabbitMQ 3.12 的原生 MQTT 支持显著提升了其在 IoT 场景中的竞争力。例如,内存使用量的大幅减少和连接容量的提升使其能够处理大规模 IoT 设备通信。然而,MQTT 由于其轻量级设计,仍是低带宽、资源受限场景的首选。

相似之处

尽管存在显著差异,RabbitMQ 和 MQTT 也有一些共同点:

- 消息模式:两者都支持发布/订阅模式,适用于 IoT 场景。

- IoT 应用:RabbitMQ 通过插件或原生支持 MQTT,可用于 IoT;MQTT 专为 IoT 设计。

- 可扩展性:RabbitMQ 通过集群和联邦实现扩展,MQTT 通过轻量级设计支持数百万设备连接。

应用场景

RabbitMQ

- 企业级应用:如金融交易系统、物流管理,需要复杂消息路由和高可靠性。

- 高吞吐量环境:适合处理大量消息的实时数据处理系统。

- 多协议支持:在需要整合 AMQP、MQTT 等协议的混合环境中表现出色。

- IoT 增强场景:通过原生 MQTT 支持,适用于需要复杂功能(如路由或系统集成)的 IoT 应用。

MQTT

- 物联网设备:如智能家居设备、工业传感器,适合资源受限环境。

- 低带宽网络:如卫星通信、蜂窝网络,适合高延迟场景。

- 简单消息传递:适用于仅需发布/订阅功能的应用。

- 大规模部署:支持数百万设备的连接,适用于智能城市等项目。

选择建议

选择 RabbitMQ 还是 MQTT 取决于项目需求:

- 复杂消息场景:选择 RabbitMQ,适合企业级系统或需要多协议支持的环境。

- 轻量级 IoT 应用:选择 MQTT,适合低功耗设备和低带宽网络。

- 混合场景:可结合使用,RabbitMQ 作为主消息代理,MQTT 用于边缘设备通信。

安全性与未来趋势

RabbitMQ 通过 SASL 机制提供较高安全性,而 MQTT 本身不安全,需额外配置 TLS/SSL。RabbitMQ 的多协议支持和原生 MQTT 改进使其在企业环境中更受欢迎,而 MQTT 的标准化趋势(如 OASIS 和 ISO 认证)使其在 IoT 领域前景广阔。

结论

RabbitMQ 和 MQTT 各有优势,RabbitMQ 适合复杂高性能场景,MQTT 专为 IoT 优化。理解两者的差异和联系有助于根据项目需求选择合适的技术。无论是构建企业级系统还是部署 IoT 设备网络,这两者都提供了强大的解决方案。

关键引用

- RabbitMQ 官方网站

- MQTT 官方网站

- RabbitMQ 4.1.0 发布说明

- RabbitMQ 3.12 原生 MQTT 支持

- RabbitMQ vs MQTT 区别

- CloudAMQP:RabbitMQ 3.12 的 MQTT 改进

- RabbitMQ MQTT 插件文档

- EMQX 文档:将 MQTT 数据集成到 RabbitMQ

- ScaleGrid:RabbitMQ 关键特性

- RabbitMQ Summit 2024 视频存档

-