后端数据揭秘升级版:前端收到的,究竟是内存的“投影”还是数据库的“真身”?

🕵️♂️ 后端数据揭秘升级版:前端收到的,究竟是内存的“投影”还是数据库的“真身”?💾 vs 🧠

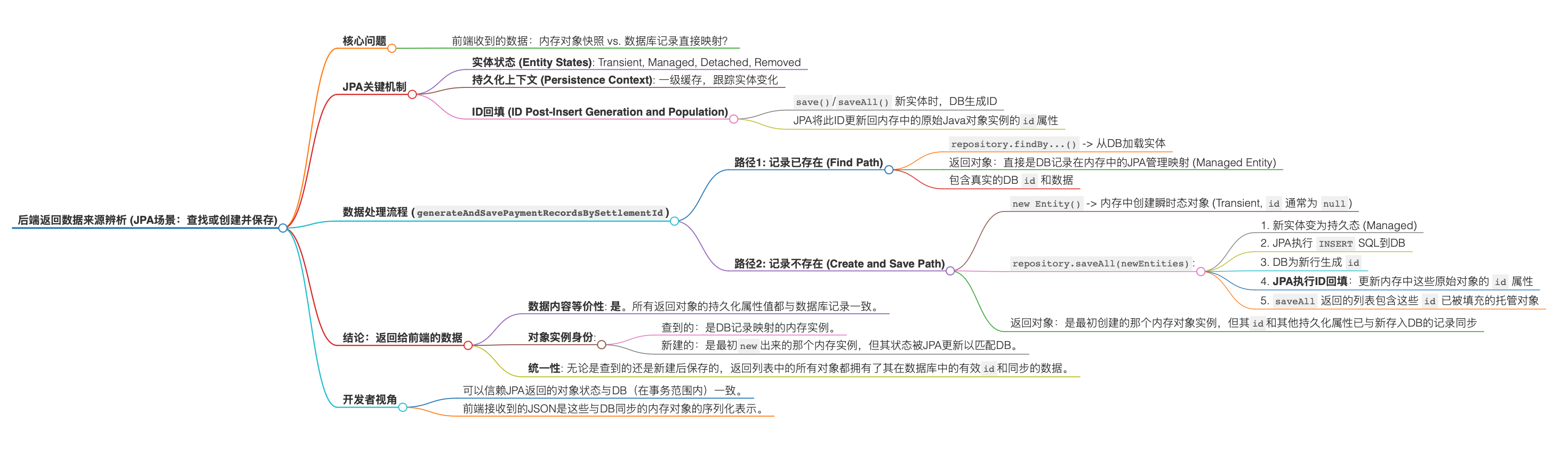

嗨,各位代码世界的探索者!👋 当我们与后端API (Application Programming Interface,应用程序编程接口) 交互,获取那些动态展示在前端的数据时,一个微妙但重要的问题常常被忽略:这些数据在到达我们浏览器之前,究竟经历了怎样的旅程?它们是后端实时从数据库精心提取的“原版拷贝”,还是内存中某个对象的“实时快照”?特别是在那些涉及“如果不存在则创建并保存”(Find or Create and Save)的逻辑中,这个问题的答案揭示了现代数据持久化框架的精妙之处。

今天,我们将再次聚焦于一个典型的“生成并保存付款记录”场景,并以更深入的视角,剖析JPA (Java Persistence API,Java持久化API) 是如何巧妙地协调内存中的Java对象与数据库中的持久化数据,最终确保返回给前端的信息既及时又准确。

📝 本文概要 (Table of Contents)

| 序号 | 主题 | 简要说明 |

|---|---|---|

| 1 | 🤔 场景重现:付款记录的“查找或创建并保存” | 业务需求:确保每个订单号有唯一的付款记录,不存在则创建并持久化。 |

| 2 | 🔍 核心辨析:内存对象 vs. 数据库数据 | 探讨在JPA框架下,这两者之间的关系与转换。 |

| 3 | ✨ JPA魔法棒:实体状态、持久化上下文与ID回填 | 深入理解JPA管理实体的核心机制,特别是新实体保存后的ID生成与更新。 |

| 4 | 流程图:数据“变形记”——从内存到数据库再到响应 | 使用Mermaid流程图可视化数据在“查找或创建并保存”中的完整生命周期。 |

| 5 | 时序图:交互的“时间线”——Service与DB的对话 | 使用Mermaid时序图动态展示代码执行过程中,服务层、仓库层及数据库间的精确交互。 |

| 6 | 🧐 案例深度剖析:generateAndSavePaymentRecordsBySettlementId方法 | 详细解析方法中,返回给前端的PaymentRecord对象,其数据内容与数据库的对应关系。 |

| 7 | 💡 关键洞察:返回的是“与数据库同步的内存对象” | 明确指出,在创建并保存后,返回的是其状态已与数据库同步的原始内存对象实例。 |

| 8 | 🌟 总结:JPA如何让内存与数据库“心有灵犀” | 强调JPA在简化数据操作、保证数据一致性方面的强大作用。 |

| 9 | 🧠 思维导图 | 使用Markdown思维导图梳理本文的关键知识点。 |

🤔 1. 场景重现:付款记录的“查找或创建并保存”

我们的业务场景是这样的:系统需要为特定的“结算ID”生成对应的“付款记录”。关键逻辑在于:

- 对于该结算ID下的每一个订单号 (orderNo):

- 查找:检查数据库中是否已存在对应的 PaymentRecord。

- 如果存在:直接使用这条从数据库中读取的记录。

- 如果不存在:根据相关业务数据(例如,从 ConsignmentSummary 表聚合计算)在内存中创建一个新的 PaymentRecord 对象,然后将其保存到数据库。

- 返回:最终,前端需要收到一个列表,包含所有相关的 PaymentRecord 对象(无论是已存在的还是新创建的),并且每条记录都必须拥有其在数据库中的唯一标识 id。

🔍 2. 核心辨析:内存对象 vs. 数据库数据

在Java应用程序(尤其是使用JPA这类ORM (Object-Relational Mapping,对象关系映射) 框架的)中,我们主要操作的是内存中的Java对象。而这些对象的状态最终需要与数据库中的数据行进行同步。

- 内存对象 (Java Object):存在于JVM (Java Virtual Machine,Java虚拟机) 堆内存中,是程序逻辑直接交互的实体。

- 数据库数据 (Database Record/Row):持久化存储在数据库管理系统中的结构化数据。

ORM框架(如Hibernate作为JPA的实现)的核心任务之一,就是在这两者之间建立桥梁,实现顺畅的转换和同步。

✨ 3. JPA魔法棒:实体状态、持久化上下文与ID回填

理解JPA如何处理对象,以下三个概念至关重要:

-

实体状态 (Entity States):

- 瞬时态 (Transient/New):一个新 new 出来的Java对象,它还没有被JPA的持久化上下文所管理,数据库中也没有与之对应的记录。如果其 id 字段被配置为数据库自增生成,那么此时 id 通常是 null(对于包装类型)或0(对于基本类型)。

- 持久态 (Managed/Persistent):对象已经被持久化上下文“接管”,它的状态变化会被JPA跟踪。当事务提交时,JPA会自动将这些变化同步到数据库。一个对象可以通过从数据库查询得到,或者一个瞬时态对象被 persist() (或 save()) 后进入持久态。

- 游离态 (Detached):对象曾经是持久态,但其关联的持久化上下文已经关闭(例如,事务结束了),或者它被显式地从上下文中分离(detach())。

- 删除态 (Removed):对象被持久化上下文管理,并且被标记为删除。事务提交时,数据库中对应的记录会被删除。

-

持久化上下文 (Persistence Context):

- 由 EntityManager (实体管理器) 维护的一个“一级缓存”或“工作单元”。它里面存放着所有当前事务中处于持久态的实体对象。

- JPA通过持久化上下文来跟踪实体的变更,并在适当时机(如事务提交或显式 flush())将这些变更转换为SQL语句同步到数据库。

-

ID回填 (ID Post-Insert Generation and Population):

- 这是理解“新创建对象返回时为何有ID”的核心机制。

- 当一个瞬时态实体(其 id 通常由数据库如 GenerationType.IDENTITY 策略生成)被传递给 repository.save(entity) 或 repository.saveAll(entities) 时:

- JPA将该实体纳入持久化上下文管理,使其变为持久态。

- 在事务提交(或JPA认为需要 flush 时),JPA会生成相应的 INSERT SQL语句发送给数据库。

- 数据库执行 INSERT 操作,并为新记录生成主键 id。

- 关键一步:数据库将生成的主键 id 返回给JPA提供者(如Hibernate)。

- JPA提供者接收到这个 id 后,会自动更新(回填)内存中那个原始Java实体对象的 id 属性。

- 因此,save() 或 saveAll() 方法执行完毕并返回后,传递给它的实体对象(或者返回的列表中的实体对象)的 id 字段就已经被数据库生成的实际值填充了。

📊 4. 流程图:数据“变形记”——从内存到数据库再到响应

流程图解读:

此图清晰地展示了两种路径:

- “查找”路径:直接从数据库获取数据,该数据本身就包含ID。

- “创建并保存”路径:在内存中创建对象,然后通过JPA保存到数据库,期间发生了关键的“ID回填”步骤,使得内存中的新对象也获得了数据库生成的ID。

⏳ 5. 时序图:交互的“时间线”——Service与DB的对话

时序图解读:

此图突出了JPA持久化上下文在saveAll操作中的角色,特别是ID回填步骤,确保了从saveAll返回的对象已经拥有了数据库生成的ID。

🧐 6. 案例深度剖析:generateAndSavePaymentRecordsBySettlementId方法

在您的 PaymentRecordService 的 generateAndSavePaymentRecordsBySettlementId 方法中,返回给前端的 List 中的每个对象:

-

对于通过 existingRecord.get() 添加的对象:

- 这些对象是直接通过 paymentRecordRepository.findBy...() 从数据库查询加载到内存的。

- 它们在被获取时,其所有属性(包括 id)就已经是数据库中对应记录的真实反映。

- 来源:直接的数据库数据在内存中的映射。

-

对于通过 savedNewPaymentRecords.addAll(...) 添加的对象(即原先在 paymentRecordsToCreateAndSave 中的对象):

- 它们最初是在内存中 new PaymentRecord() 创建的(此时 id 为 null)。

- 在 paymentRecordRepository.saveAll(...) 被调用后:

- 这些对象被JPA持久化到数据库,数据库为它们生成了 id。

- JPA的ID回填机制确保了这些内存中的原始Java对象实例的 id 属性被更新为数据库生成的实际值。

- 所以,从 saveAll 方法返回并加入到 paymentRecordsToReturn 的这些对象,虽然是最初在内存中创建的那个实例,但它们的 id 和其他持久化属性现在已经与刚存入数据库的记录完全同步了。

- 来源:内存中创建的对象,其状态在持久化过程中与数据库同步(特别是ID)。

结论是:无论对象是“查到的”还是“新建后保存的”,最终返回列表中的所有 PaymentRecord 对象,其持久化属性(尤其是 id)都准确地反映了它们在数据库中的状态。

💡 7. 关键洞察:返回的是“与数据库同步的内存对象”

所以,对于“新创建并保存的记录,返回的是数据库中的数据吗?”这个问题,最精确的回答是:

返回的是那个最初在内存中创建的Java对象实例,但它的状态(特别是数据库生成的ID和其他持久化属性)在 saveAll() 操作成功后,已经被JPA更新,以完全匹配其在数据库中新创建的对应记录。

可以将其视为:一个其数据内容与数据库完全一致的、受JPA管理的内存对象。

从前端消费者的角度来看,它收到的JSON确实代表了数据库中的一条真实记录,拥有有效的ID和所有已保存的属性。

🌟 8. 总结:JPA如何让内存与数据库“心有灵犀”

JPA(及Hibernate等实现)通过其精密的持久化上下文管理和如ID回填等机制,极大地简化了Java开发者与数据库的交互。开发者可以更专注于业务逻辑和操作Java对象,而JPA则在幕后处理了大量与数据库同步的复杂工作。

-