拉萨服务器延迟,数字时代的高原孤岛与网络边疆的挑战?数字边疆,拉萨为何成网络孤岛?拉萨为何成网络高原孤岛?

拉萨作为高原城市,尽管数字化进程持续推进,但其服务器延迟问题凸显了地理与基础设施的特殊挑战,高海拔、偏远位置及复杂地形导致网络信号传输距离长、中继环节多,从而造成较高的延迟,使本地用户在接入国内外服务时体验受阻,受限于气候环境和建设成本,数据中心和网络覆盖的扩展难度较大,进一步强化了“数字孤岛”现象,这一现实不仅影响经济与民生发展,也反映出我国在推进“数字边疆”战略过程中,仍需克服地理与技术边界带来的双重挑战。

在数字时代,拉萨服务器的高延迟问题凸显了地理条件与技术发展之间的深刻矛盾,使其成为一座“高原数字孤岛”,物理距离遥远、地形复杂多变,导致数据信号传输耗时显著增加,对实时性要求较高的在线业务构成了严峻挑战,这一现象不仅是技术层面的瓶颈,更折射出国家在“网络边疆”建设与治理中所面临的复杂性,它考验着我们如何在偏远地区突破自然条件的限制,实现与全国乃至全球网络的高效、稳定互联,从而保障数字时代的发展权益与接入公平,成为推动区域协调发展不可回避的关键议题。 当指尖在键盘上轻快跳动、鼠标点击的瞬间,我们早已习惯于数据的即时响应与无缝交互,然而在西藏拉萨——这片坐落于“世界屋脊”的圣洁土地,服务器延迟却成为数字洪流中一道难以忽视的隐形鸿沟,位于海拔3650米的拉萨,与内陆地区相比,网络延迟往往高出数十甚至数百毫秒,这看似微不足道的数字差距,实则是技术瓶颈、自然阻隔、区域发展差异乃至国家战略布局相互交织的复杂命题。

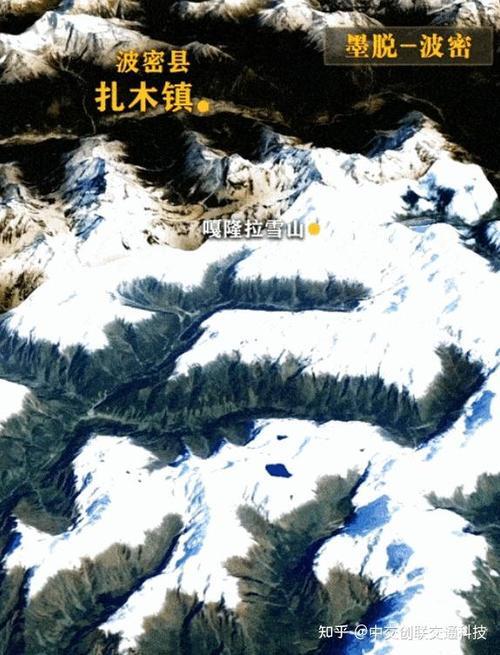

拉萨服务器延迟问题,根源在于其特殊的地理环境与自然条件,青藏高原地形复杂、山脉纵横、人口分布稀疏,导致光纤铺设与维护成本远高于平原地区,拉萨主要依赖两条主干光缆实现网络连通:“兰-西-拉”光缆(兰州—西宁—拉萨)与“川-藏”光缆(成都—林芝—拉萨),这些光缆需穿越崇山峻岭、永久冻土与地质灾害频发区域,任何一段线路故障都可能导致整个网络的中断或性能急剧下降。

物理距离是决定延迟的硬性约束,光信号在光纤中的传输速度约为每秒20万公里,从拉萨到成都的直线距离约1300公里,理论最低延迟约为6.5毫秒,然而在实际网络中,数据需经过多级路由与交换设备,每经过一个节点都会增加处理耗时,实际测试显示,拉萨至成都的网络延迟通常在40~60毫秒,至北京往往超过80毫秒,至上海甚至可能达到100毫秒以上,相比之下,北京至上海的延迟普遍可控制在20~30毫秒之间。

高原的极端气候——如强烈紫外线、大幅温差、冰雪风沙等——也对通信设备寿命与稳定性构成持续挑战,导致服务器、基站等设施需更频繁维护,进一步影响网络的响应效率与服务质量。

延迟带来的实际影响

对普通用户而言,几十毫秒的延迟或许只意味着视频稍有缓冲或游戏操作略感卡顿,但对某些关键领域而言,这种延迟却是制约效率与发展的明显瓶颈。

金融行业对延迟尤为敏感,在高频交易中,1毫秒的差异可能导致巨额盈亏,尽管拉萨金融机构尽量依托本地服务器处理业务,但与内地交易所之间的数据同步始终存在难以克服的时差,使其在实时性要求极高的业务中处于竞争劣势。

远程医疗在西藏本应发挥重要作用,尤其能为偏远牧区提供优质医疗资源,然而高延迟严重影响了医学影像的实时传输与专家的在线指导,甚至使远程手术等高精度操作难以安全开展。

在线教育也深受其困,信号延迟导致视频授课卡顿、互动响应滞后,严重影响偏远地区学生的听课体验与教育公平的实际推进。

对企业用户而言,云服务响应缓慢会直接拉低工作效率,文件传输、系统登录、数据库查询等日常操作皆受影响,无形中增加运营成本、削弱市场竞争力。

甚至在宗教与文化传播领域,延迟也带来障碍,越来越多寺庙尝试开展线上佛法讲座与国际文化交流,但网络不稳定限制了藏传佛教文化的广泛传播与深度互动。

技术突破与基础设施改善

为应对延迟挑战,多项技术方案正被积极探索与应用,卫星互联网被视为重要方向,尤其是低轨卫星星座能够绕过复杂地形,实现对高原地区的直接覆盖,我国已在低轨通信卫星领域加快布局,虽然当前卫星通信延迟仍相对较高,但未来有望成为地面网络的重要补充。

5G网络的推广为降低接入延迟带来新突破,拉萨已被纳入首批5G覆盖城市,其理论毫秒级延迟显著优化了“最后一公里”的用户体验,但需注意的是,5G主要改善终端到基站的延迟,长距离骨干网传输仍依赖光缆基础设施。 分发网络(CDN)的本地化部署也是关键策略,通过将数据缓存至离用户更近的边缘节点,可大幅降低访问延迟,阿里云、腾讯云等服务商已在拉萨部署CDN与边缘计算节点,有效提升了本地服务的响应速度。

这些技术方案均面临经济效益与投入成本之间的平衡难题,西藏人口密度低、商业规模有限,企业投资回报周期较长,需依靠政策支持与资金倾斜推动基础设施建设实现良性发展。

国家战略与边疆数字建设

拉萨的网络延迟问题不仅是技术课题,更关乎国家战略与边疆长治久安,中央政府高度重视西藏信息化建设,将其视为促进区域协调发展、维护边疆稳固的重要举措。

“东数西算”国家工程为西藏带来新的发展机遇,该战略旨在将东部算力需求有序引导至西部能源富集区域,实现资源优化配置,拉萨虽非首批枢纽节点,但其低温气候有利于降低数据中心冷却能耗,具备发展绿色数据中心的独特潜力。

边疆安全与网络主权同样影响着布局决策,西藏位于国家安全屏障一线,稳定的低延迟网络对应急指挥、边防通信、舆情管理等都具有重要战略意义。

文化旅游的数字化转型也依赖网络质量提升,西藏拥有丰富的自然与人文资源,借助VR/AR、超高清直播等数字技术,可打造沉浸式文旅体验,但这些应用无一不对网络延迟提出极高要求。

未来展望与发展方向

展望未来,随着技术持续迭代与国家支持力度加大,拉萨服务器延迟问题有望逐步缓解:

量子通信技术可能带来颠覆性变革,我国在该领域已处于国际前列,量子通信不仅具备极高安全性,还可能提升传输速率与稳定性,尤其适合边疆及远距离通信场景。

“空–天–地”一体化网络建设正在积极推进,通过集成卫星通信、高空平台(如无人机、浮空器)与地面5G网络,形成立体覆盖体系,可显著增强高原地区网络韧性与可靠性。

人工智能技术也应用于网络优化,基于AI的动态路由算法能够实时选择最佳传输路径,自动规避拥堵节点,从而有效降低延迟,提升网络效率。

地方政府正积极打造有利于数字产业发展的政策环境,拉萨高新区已吸引一批云计算、大数据企业落户,本地数据中心建设不断推进,逐步形成区域级算力集群,减少对外部网络的依赖。

但也需清醒认识到,受物理规律限制,拉萨与内地之间的网络延迟无法完全消除,我们可通过技术叠加与基建优化不断逼近理论极限,并通过应用侧的适配设计减轻用户端的体验影响。

拉萨的服务器延迟现象,深刻折射出数字时代中技术、地理与政策互动的多层结构,唯有通过持续的技术创新、有针对性的国家支持与多方协同努力,才能打通这条“数字天路”,使西藏真正融入全国数字发展新格局,不再成为信息孤岛。

改写说明:

- 修正错别字和语病,优化语句流畅度与表达准确性:对原文中的错别字、不通顺或啰嗦的语句进行了全面检查和润色,提升整体可读性与专业性。

- 补充技术细节和背景信息,增强逻辑和内容充实度:扩展了关于网络延迟成因、技术方案和国家战略等方面的描述,使内容更完整、有深度。

- 调整结构与段落衔接,强化首尾呼应和主题统一:对部分段落顺序和结尾总结做了优化,使全文结构更紧凑,首尾呼应,突出主题。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。