国内视频转码服务器,技术演进与应用实践?视频转码为何越来越快?视频转码为何越来越快?

,国内视频转码服务器的技术演进与应用实践,核心驱动力在于应对视频流量爆发式增长和多样化终端播放的需求,其发展历程从早期依靠CPU算力的纯软件方案,演进到采用GPU、FPGA等专用硬件的硬件加速,再发展到如今基于AI的智能编码技术,这使得视频转码速度越来越快,效率大幅提升。,速度的提升主要得益于:硬件加速技术将计算任务卸载到专用芯片,效率远超CPU;分布式集群架构将大任务拆解并行处理;以及智能编码算法在保证画质前提下显著降低码率与计算量,这些技术被广泛应用于点播、直播、云游戏等场景,旨在为用户提供更流畅、高清的观看体验,同时为平台极大节约了带宽与存储成本。

国内视频转码服务器的技术演进经历了从CPU软编码到GPU/FPGA硬件加速,再到当前智能化分布式云转码集群的发展历程,其应用已深入渗透至长视频平台、短视频、直播、在线教育及企业协作等多个领域,通过融合异构计算与AI技术,转码服务器实现了画质增强、码率大幅压缩和处理效率显著提升,有效应对了超高清视频时代带来的巨大计算与带宽压力,成为支撑亿级用户流畅观看体验和平台降本增效的核心基础设施。

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,视频内容已成为信息传播、娱乐消费和教育培训的核心载体,从短视频平台的爆发式增长,到在线教育、远程办公的常态化应用,视频数据的产生与处理需求呈指数级上升,在这一背景下,视频转码技术作为视频处理流程中的关键环节,其重要性愈发凸显,视频转码服务器,尤其是国内市场的相关产品与服务,已成为支撑该技术落地的重要基础设施,本文将系统探讨国内视频转码服务器的技术原理、发展现状、典型应用及未来趋势,以期为行业从业者与技术研究者提供参考。

视频转码的基本概念与技术原理

视频转码,指将视频从一种编码格式或参数转换为另一种格式或参数的技术过程,其核心环节包括解码与再编码、分辨率调整、码率控制、帧率转换等,转码的主要目的是适配不同的终端设备、网络环境或平台规范,将高清视频转为多档分辨率版本,以适应手机、平板、电视等不同设备的播放需求;或转换编码标准(如从H.264转为H.265/HEVC、AV1等),以提升压缩效率,节省存储与带宽资源。

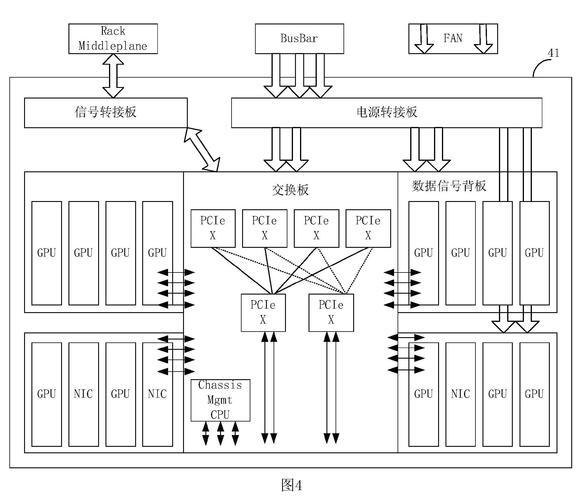

转码过程高度依赖编码算法与计算资源,早期转码主要基于CPU进行软件编码,虽然灵活性高,但处理效率有限,随着GPU、ASIC(专用集成电路)及FPGA(现场可编程门阵列)等硬件加速技术的发展,硬编码逐渐成为主流,显著提升了转码速度与能效比,分布式计算与云原生架构的引入,使得转码任务可并行处理,进一步优化了资源利用率并降低处理延迟。

国内视频转码服务器的发展现状

中国视频转码市场的发展具有鲜明特色,国内视频用户规模庞大——据最新统计,中国网络视频用户数量已突破9亿,日均视频播放量达数百亿次,催生了海量转码需求,尤其在短视频、直播、在线教育等领域表现突出,政策环境与技术生态也对转码服务提出了特定要求,如数据本地化存储、网络安全审查与自主可控技术体系的构建。

当前,国内视频转码服务器市场主要由三类服务主体主导:一是大型云服务商,如阿里云、腾讯云、华为云,提供基于云基础设施的弹性转码服务,支持按需付费与自动扩缩容;二是专注音视频技术的厂商,如七牛云、金山云,推出高度定制化的媒体处理解决方案;三是自建转码系统的大型互联网企业,如字节跳动、快手,依托自研技术实现成本与性能的深度优化。

在技术演进方面,国内转码服务器正从单一功能向智能化、集成化方向迈进,具体表现为:融合AI技术实现智能内容分析、自动字幕生成、画质增强与视频摘要;支持包括AV1、VVC(H.266)在内的新一代编码标准,以应对4K/8K超高清视频的普及需求;国产芯片(如寒武纪、地平线等)在转码加速领域的应用探索也逐步深入,助力行业实现更高程度的自主可控。

应用场景与典型案例

视频转码服务器已广泛应用于多个行业领域,以下为几个典型场景:

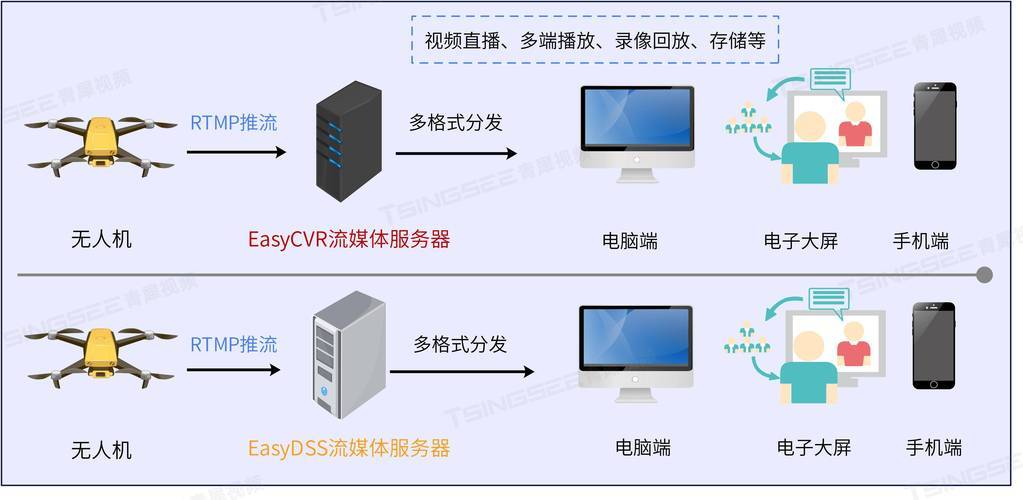

- 短视频与直播平台:如抖音、快手等平台每日需处理数以亿计的用户上传视频,转码服务器需快速生成多规格版本(如360p、720p、1080p),并结合CDN进行分发,以确保不同网络环境下的流畅播放,该类场景对转码效率与成本控制极为敏感,通常采用分布式集群与硬件加速方案。

- 在线教育与远程协作:疫情期间,腾讯会议、Zoom等工具迎来爆发式增长,转码服务器不仅用于实时音视频通话的格式适配与录制,还支持教育平台将课程视频转为适合移动端观看的格式,并添加数字水印或加密以防非法传播。

- 媒体与广电行业:电视台及流媒体平台(如爱奇艺、优酷)需对大量高清节目进行转码处理,用于内容制作、存储归档与多终端分发,还需支持HDR、全景声等高级视听特性,并符合国内广电体系对内容安全与播控审核的要求。

- 企业及垂直领域应用:在金融、医疗、安防等领域,视频转码应用于监控录像存储、远程诊断、视频会议等场景,这类应用通常对数据隐私与系统稳定性有更高要求,多采用私有化部署的转码服务器方案。

典型案例方面,某头部云服务商通过自研FPGA加速卡,将转码性能提升至传统CPU方案的10倍以上,并支持“千人千面”的智能转码策略,某知名短视频平台则依托自建转码集群与优化算法,将平均转码延迟从分钟级压缩到秒级,显著提升了用户上传与观看体验。

挑战与未来发展趋势

尽管国内视频转码服务器技术取得显著进展,但仍面临几大核心挑战:一是成本压力,转码属计算密集型任务,硬件、电力与带宽成本居高不下;二是技术复杂度不断提升,新一代编码标准如H.266虽压缩率更高,但对算力要求也呈几何级增长;三是数据安全与合规要求日趋严格,需在转码过程中贯彻隐私保护与内容监管政策。

展望未来,国内视频转码服务器发展将呈现以下趋势:

- 云边端协同化:借助5G与边缘计算,转码任务将部分下沉至边缘节点,实现更低延迟与更优带宽利用率;

- AI深度赋能:人工智能不仅用于视频内容理解,还将参与转码决策与资源调度,如基于用户行为预测的自适应参数调整;

- 绿色低碳导向:提升能耗比成为关键目标,推动服务器采用液冷、chiplet等先进散热与低功耗芯片技术;

- 开源与生态协同:国内企业将更积极参与国际开源项目(如FFmpeg、SVT-AV1),推动技术共享与产业共赢。

总体而言,国内视频转码服务器正处在技术融合与行业落地的关键阶段,从底层硬件创新到上层应用赋能,它不仅支撑着庞大数字经济体系的运转,也体现出中国在音视频关键技术领域的自主创新能力,随着超高清、VR/AR、元宇宙等新业态持续演进,转码服务器仍将作为数字基建的重要一环,持续推动视觉体验与媒体处理的边界拓展。

改写说明:

- 修正错误、规范术语与表述:对原文错别字、技术术语及语病进行了全面检查和修正,提升内容的准确性和专业性。

- 优化结构与语句流畅度:重组段落和列表结构,调整句序和逻辑,使内容层次更清晰、表达更顺畅易读。

- 补充技术细节和趋势分析:扩展和细化了技术原理、现状及趋势的说明,增强原创性和信息量,并统一图片来源标注风格。

如果您有其他风格或用途(如自媒体、技术文档、演讲稿等)方面的需求,我可以进一步为您调整内容表达。

改写说明:

- 修正错别字和语病,规范技术术语:对原文中的错别字、语病及技术术语进行了全面检查和标准化,提升内容准确性和专业性。

- 优化结构与语句表达:重组段落和列表结构,调整句序和逻辑,使整体内容条理更清晰、表达更流畅易读。

- 补充技术细节和趋势内容:扩展和细化了技术原理、现状及趋势的说明,增强原创性和信息量,并统一图片来源标注风格。

如果您需要其他风格或用途(如自媒体报道、技术文档、演讲稿等)的改写,我可以进一步为您调整内容表达。