国内灾备中心服务器,数字时代的数据安全堡垒?数字灾备中心真能万无一失吗?数字灾备中心真能万无一失吗?

国内灾备中心是数字时代保障数据安全的重要基础设施,通过异地备份、冗余存储等技术手段,为各类机构提供业务连续性和灾难恢复支持,尽管技术不断进步,灾备中心仍面临极端自然灾害、大规模网络攻击、内部管理漏洞及技术迭代风险等挑战,理论上难以实现绝对的“万无一失”,其有效性高度依赖于技术投入、运维管理及应急响应能力的综合协同,是数据安全体系的关键一环,但并非完美无缺的终极解决方案。

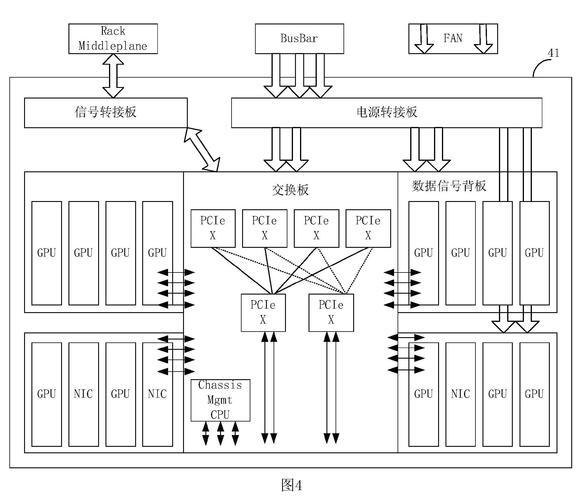

国内灾备中心服务器是数字时代保障数据安全的核心基础设施,它通过在不同地域建立冗余的数据备份与应急处理中心,确保当主数据中心遭受自然灾害、硬件故障或网络攻击等突发中断时,能够迅速接管业务,维护关键数据的完整性及服务的持续可用,这不仅构成企业抵御风险、实现业务永续的坚实屏障,也在维护社会经济平稳运行中发挥关键作用,体现出国家在数字化进程中对于数据安全与灾难恢复能力建设的高度重视。 数据已成为数字经济时代最核心的战略资源,从金融交易到医疗档案,从政府公文到个人社交信息,现代社会的运转几乎完全建立在数据的完整性与可用性之上,自然灾害、硬件故障、网络攻击甚至人为操作失误,都可能对数据安全带来毁灭性影响,2008年汶川地震导致多家金融机构数据严重损毁,2021年郑州暴雨引发大规模数据中心瘫痪——这些事件无一不在警示我们:灾难恢复体系建设已刻不容缓,在这一背景下,国内灾备中心服务器作为捍卫数据安全的最后防线,正日益发挥关键作用。 灾备中心的核心使命,是保障业务连续性与数据完整性,一旦主数据中心因突发事故停摆,灾备中心可迅速接管业务,实现服务无缝切换,这种高可用能力依赖于一套精密的技术体系,国内主流灾备中心普遍采用“两地三中心”架构,即同城双活数据中心加异地灾备中心的组合,同城双中心实现负载均衡与实时数据备份,异地中心则提供跨地域灾难防护,服务器集群借助同步或异步复制技术确保数据一致性,虚拟化平台支持业务快速迁移,智能监控系统实现7×24小时全维度状态感知——从而构建出一套纵深防御、多层护卫的灾备体系。 国内灾备中心服务器的发展与中国信息化建设进程紧密相连,早期,灾备系统主要应用于银行、电信等关键行业,技术方案多依赖进口设备,2003年“非典”疫情暴露出数据孤岛和系统隔离的严重弊端,推动各界初步形成灾备建设共识,2007年,《信息系统灾难恢复规范》国家标准出台,首次明确了灾备能力等级划分要求,真正的转折发生在2013年“斯诺登事件”,这一事件促使中国加速推进信息技术应用创新战略,国产服务器在灾备系统中的占比持续提升,近年来,随着《网络安全法》《数据安全法》等一系列法律法规落地实施,灾备中心已从“可选项”转变为“必选项”,服务器国产化进程全面提速。 国产服务器在灾备领域的崛起,堪称一场硬核技术的逆袭,最初,国内厂商主要走引进、消化、再创新的路径,从机架、电源等非核心部件开始逐步替代,2010年后,随着华为鲲鹏、飞腾等国产CPU的推出,国产服务器真正开始向“芯”突破,当前,国产服务器在综合性能上已可比肩国际主流产品,尤其在分布式架构与能效优化方面展现出显著优势,以某国有银行为例,其采用的国产服务器集群成功实现每秒处理超数十万笔交易,同时将数据中心PUE值控制在1.3以下,达到国际先进水平,这些成就不仅降低了对外技术依赖,更打造出更贴合中国实际需求的灾备解决方案。 灾备中心的建设远非简单设备堆砌,而是需与行业场景深度融合的系统工程,金融行业追求交易数据零丢失,往往采用同步复制和秒级切换机制;政务系统强调跨部门协同,需构建多活数据中心架构;工业互联网场景则更注重边缘节点与云端灾备的联动,国内某大型互联网企业的“双十一”案例尤为典型:其灾备系统不仅具备异地全量备份能力,还可通过智能流量调度,在30秒内将用户请求无缝切换至备用中心,期间实现零交易数据丢失,展现出卓越的业务连续性保障能力。 当前,国内灾备中心建设仍面临诸多挑战,在技术层面,海量数据的实时同步对网络带宽提出极高要求,跨地域传输延迟问题尚未彻底解决,成本投入亦不容忽视——一个符合国际Tier III标准的灾备中心建设成本常达数亿元,后期运维更是一项长期负担,人才短缺问题尤为突出,既精通传统架构又掌握云原生技术的复合型专家严重不足,更值得注意的是,不少机构的灾备预案缺乏实战演练,容易沦为“纸上谈兵”,真实灾难下的切换成功率仍存疑问。 展望未来,新技术正在深刻重塑灾备体系的形态,人工智能技术助力智能运维,通过预测性分析提前识别潜在风险;云原生架构推动灾备服务从“重型装备”向“轻量服务”转型,使中小企业可通过订阅模式获得专业级灾备能力;区块链技术则为分布式环境下的数据一致性提供了可信机制,尤其值得关注的是“灾备即服务”(DRaaS)模式的兴起,用户无需自建灾备中心,即可按需使用云服务商提供的灾备资源,极大降低了使用门槛。 与国际先进水平相比,中国在灾备服务器领域既存在差距,也具备独特优势,在基础硬件方面,国产芯片的单核性能仍落后国际顶尖水平2–3年,但在大规模集群协同处理方面已形成显著优势,在软件生态层面,国内云计算平台与灾备解决方案的集成度甚至超过部分国际厂商,尤其在对本土复杂网络环境的适应性方面表现突出,在政策与市场双轮驱动下,中国正走出一条从技术追赶到局部领先的崛起之路。 灾备中心服务器的国产化进程事关数字主权与国家安全,数据存储和处理的地域性不仅关乎性能优化,更涉及公共利益和安全防线,2022年某国际云服务商突然终止对俄罗斯服务的事件,再次提醒我们关键基础设施自主可控的极端必要性,国产灾备服务器产业链的完善,不仅需要芯片、操作系统等核心技术的突破,更离不开数据库、中间件等基础软件的全生态协同。 在这个充满不确定性的数字时代,灾备中心正如一座承载文明记忆的“诺亚方舟”,默默守护着人类数据的火种,国内灾备服务器的发展,既是对技术极限的不断挑战,也是对安全理念的持续升华,每一次技术突破、每一轮标准迭代、每一场实战演练,都在为这座数据安全堡垒筑牢根基,当灾难真正来临,这些平日静默运行的服务器集群,将成为保障社会正常运转的最强后盾。

- 重组和优化内容结构,增强逻辑和条理性:对段落和语句顺序进行了梳理和调整,使背景、发展、现状、挑战及趋势等内容层次更分明、衔接更顺畅。

- 补充和丰富关键细节及案例,提升信息量和原创度:扩展了部分技术说明和实例,突出国产化、行业应用及未来趋势,增强内容的深度和原创性。

如果您需要更具政策解读、技术分析或媒体传播等风格的表达,我可以进一步为您调整内容。