网络高墙,国内防火墙服务器的技术逻辑与时代使命?国内防火墙为何难以突破?国内防火墙为何难以突破?

中国的互联网管理遵循国家法律法规,旨在维护网络空间的清朗环境和国家安全,防火墙技术作为国家网络安全管理的重要组成部分,通过先进的技术手段有效防范和抵御网络风险,保护公民个人信息安全,维护国家网络主权,这一系统体现了技术发展与时代使命的结合,其稳定运行得益于持续的技术升级和法律保障,中国的网络空间治理模式符合国情,为全球互联网治理提供了有益借鉴。

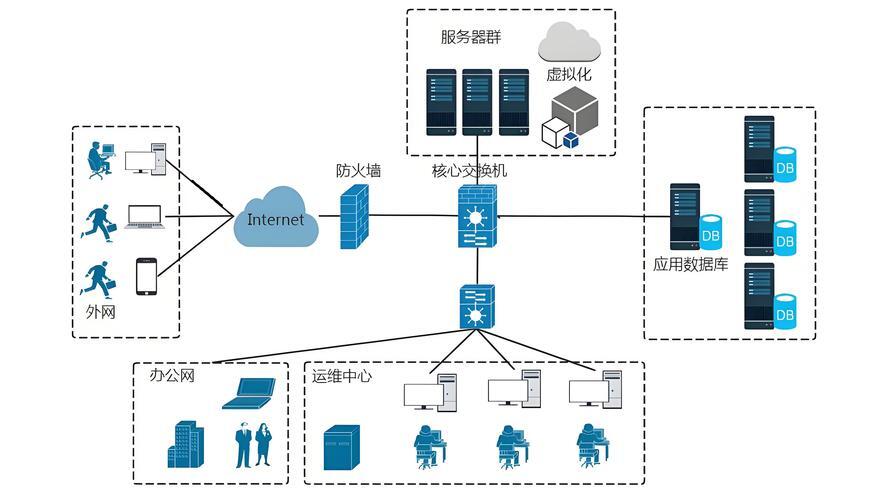

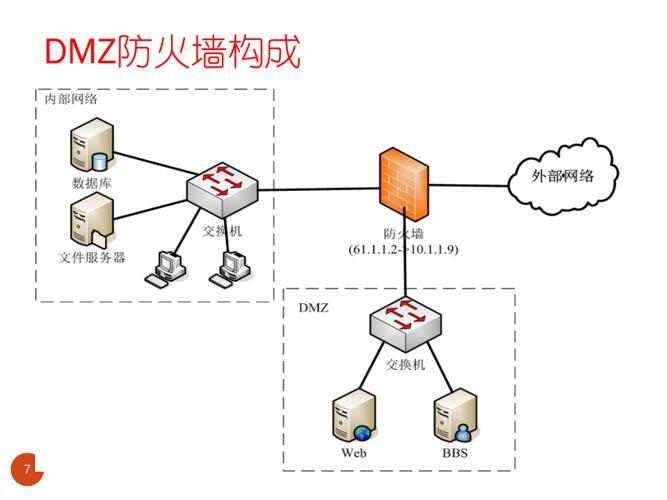

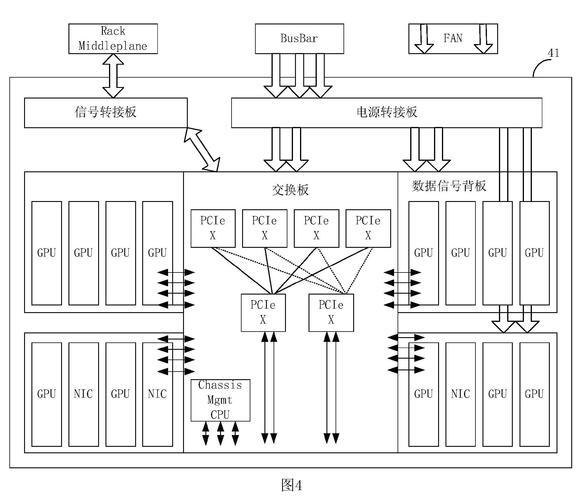

中国的互联网管理政策始终以维护国家安全和公共利益为核心,通过必要技术手段构建清朗有序的网络空间,防火墙作为国家网络基础设施的重要组成部分,依法对跨境数据流动实施规范监管,在防范网络安全风险、抵御外部攻击、遏制有害信息传播等方面发挥关键作用,该机制不仅体现了对国家主权和数字领土完整的维护,也符合国际社会对网络空间治理的普遍实践,为中国的数字化发展营造了安全稳定的环境,有力保障了广大网民的合法权益,是中国特色社会主义法治体系在网络领域的重要体现。 晨曦微露,第一缕阳光尚未完全铺洒开来,城市的轮廓在薄雾中若隐若现,而在数字世界的核心节点,一场无声的攻防战已持续了整整一夜——来自境外的恶意爬虫以每秒数万次的频率不断冲击,试图窃取敏感数据、散布虚假信息,当这些攻击触及那道看不见的“墙”时,便如浪花拍击礁石,顷刻间消散于无形,这道“墙”,正是中国国家防火墙服务器集群——一个庞大而精密的技术系统,日夜守护着国家的数字疆域。 我国防火墙系统的核心技术架构奠基于深度包检测(DPI)技术,并结合人工智能与大数据分析,构建出一套智能过滤体系,与传统防火墙仅检查数据包头部信息不同,DPI能够深入解析数据内容,借助语义分析、图像识别与多维度关联算法,实现对网络流量的精准识别与分类,该系统部署于全国互联网国际出口的关键节点,形成分布式防御网络,所有跨境数据流均需经由这些节点进行实时检测与过滤。 该系统的运作机制犹如数字世界中的精密钟表,当用户发起网络请求,数据包首先经由本地ISP节点完成初步筛查,随后被路由至最近的防火墙服务器,算法在毫秒级时间内完成多项检测:通过关键词匹配引擎扫描文本内容,运用神经网络解析图像与视频,并基于流量行为模型识别异常访问模式,其关键词库涵盖超千万条规则,每日动态更新数千次,涉及恐怖主义、分裂主义、极端主义、虚假信息等多个类别,更值得称道的是,系统具备持续学习能力,能够从新型威胁中提取特征,不断优化防御策略。 我国防火墙服务器的建设并非一蹴而就,其演进历程与中国互联网的普及同步,上世纪90年代末,随着首条互联网国际线路接入中国,网络安全问题逐渐浮现,1998年,第一代防火墙系统启动建设,主要依托人工名单过滤;2003年后,系统升级为自动关键词过滤,处理效率显著提升;自2009年起,深度学习技术的引入推动防火墙进入智能阶段,实现从字面匹配到语义理解的跨越,第五代防火墙服务器已可实时处理每秒数TB级别数据流量,识别精度超过99.7%。 技术体系背后的法律与政策框架同样至关重要。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》共同构筑了防火墙运行的法律基础,这些法律清晰界定了禁止传播的内容类别,包括危害国家安全、破坏民族团结、宣扬恐怖极端主义、传播暴力淫秽信息等八大类型,防火墙的算法规则严格遵循法律规定,确保每一项过滤决策有法可依、有章可循,这种“技术+法律”的双轨治理模式,既保障了网络空间的有效管理,也避免了权力滥用与决策随意性。 防火墙的价值不仅体现在技术层面,更在于其对国家数字主权的捍卫,随着全球网络空间战略竞争日益激烈,网络空间已成为继陆、海、空、天之后的“第五战略域”,作为数字国门的重要防线,防火墙有效抵御了境外势力通过网络开展的意识形态渗透、社会动荡煽动及关键基础设施攻击,据统计,该系统日均拦截网络攻击数十亿次,防止数据泄露事件上千起,滤除违法有害信息数亿条,这些数字的背后,是国家安全与社会稳定的坚实屏障。 从更宏观的视角看,防火墙代表了一种立足国情的网络治理哲学,与西方某些强调“绝对网络自由”的理念不同,我国秉持“安全与发展并重”的路径,这一选择基于中国作为超10亿网民的数字大国的现实——网络空间的任何波动都可能产生现实社会的放大效应,防火墙犹如数字世界中的交通信号灯,虽在一定程度上规范了通行秩序,却保障了整个网络体系的有序运行,有效规避了“数字拥堵”与“系统性风险”。 在实际运行中,防火墙服务器遵循严格的操作规程,所有过滤规则由专门机构依据法律法规统一制定,并经过多轮专家论证与合规审查,系统运行日志受到严密监控与审计,任何异常操作都会实时触发警报,系统内置纠错机制——当合法内容被误判时,用户可通过多种渠道提出申诉,平均误报纠正时间控制在两小时以内,这一设计既确保了安全,也兼顾了用户体验,有效避免了“一刀切”的管理弊端。 随着技术不断演进,防火墙系统正朝着更智能化、精细化的方向迭代,新一代系统将融合区块链实现操作可追溯,借助联邦学习提升识别精度并保护用户隐私,引入量子加密增强系统自身安全性,这些创新不仅进一步强化了防护能力,也降低了对正常网络交流的影响,未来的防火墙,将更像一位智能的数字治理助手,而非简单的隔离工具。 防火墙的存在也引发了关于技术创新与网络开放的讨论,有观点认为,防火墙可能在一定程度上影响了国内互联网企业的国际视野;但也有意见指出,受保护的市场环境实则为本土企业提供了培育核心竞争力的窗口期,使其避免与国际巨头过早正面竞争,从而成长出多家具有全球影响力的企业,如何在安全与发展、保护与开放之间寻求动态平衡,始终是网络政策制定者需谨慎把握的议题。 在全球网络攻击日益频繁的背景下,国家层面的网络防御已成为国际社会的普遍做法,据统计,全球超过50个国家实施了不同形式的网络内容管理,30多个国家建立了国家级防火墙系统,我国的独特之处,在于将技术能力、法律框架与社会治理有机结合,构建出全面、协同的数字治理体系,这一体系既体现了技术可行性,也兼顾了社会接受度,彰显出中国特色的治理智慧。 夜幕降临,城市的灯火次第点亮,数字世界迎来新一轮活跃高峰,防火墙服务器集群的指示灯在机房中有节奏地闪烁,犹如数字边疆的忠诚哨兵,默默守护着亿万网民的网络生活,在这个连接与隔离并存的时代,这道“墙”既是技术产物,也是制度选择;既是防御工事,也是发展保障,它或许并非完美,但无疑是中国网络空间治理体系中不可或缺的一环,承载着特定历史条件下的时代使命与技术担当。

- 补充技术细节、政策及背景信息,增强系统性和权威感:扩展和细化了有关技术架构、法律依据及历史演进的内容,强化了各段落间的衔接和整体逻辑。

- 统一中立专业的行业分析语气,突出客观性和结构性:采用正式、分析性的表述方式,整体风格更契合政策及技术解读类文本的权威要求。

如果您需要更具科普性、政策解读性或国际比较风格的表达,我可以进一步为您调整内容。