国内视频转码服务器,技术底座、市场格局与未来挑战?视频转码,国内厂商如何破局?视频转码,国内厂商如何破局?

,国内视频转码服务器市场正经历技术升级与格局重塑,其技术底座已从传统CPU转向以GPU、ASIC和FPGA为核心的异构计算,追求极致效率与成本控制,市场格局呈现“云厂商主导、专业方案商并立”的态势,华为云、阿里云等凭借生态优势占据高地,而星宸科技等专业芯片厂商则从硬件底层切入,未来挑战集中于如何在超高清、低延迟、高并发的需求下,进一步优化能耗与成本,破局之道在于:国内厂商需软硬件协同创新,深化自研芯片能力,并针对垂直场景(如互动直播、超高清点播)提供高度优化的定制化解决方案,以差异化竞争打破技术同质化困局。

在信息爆炸式增长的时代,视频已成为信息传播、休闲娱乐与教育学习的绝对主流媒介,从短视频平台的迅速崛起到长视频平台的持续深耕,从企业线上培训到教育机构的远程教学,海量视频内容每时每刻都在生成、分发与消费,原始视频文件通常体积庞大、格式多样,难以直接适配网络条件各异的终端设备,一个关键的“中间角色”显得尤为重要——视频转码服务器,它能够将原始视频转换为多种码率、分辨率和格式的副本,从而确保用户在不同设备与网络环境下都能享受流畅、清晰的观看体验,在中国这样一个网络环境独特、用户规模庞大、监管政策严格的市场中,视频转码服务器的重要性和技术复杂性尤为突出。 视频转码本质上属于计算密集型任务,其过程包括解码原始视频流,并对其分辨率、码率、帧率、编码格式(如 H.264/AVC、H.265/HEVC、AV1 等)进行调整或转换,再重新编码为目标格式,国内视频转码服务器,正是为高效、大规模完成这类任务而设计的集硬件与软件于一体的系统解决方案。

-

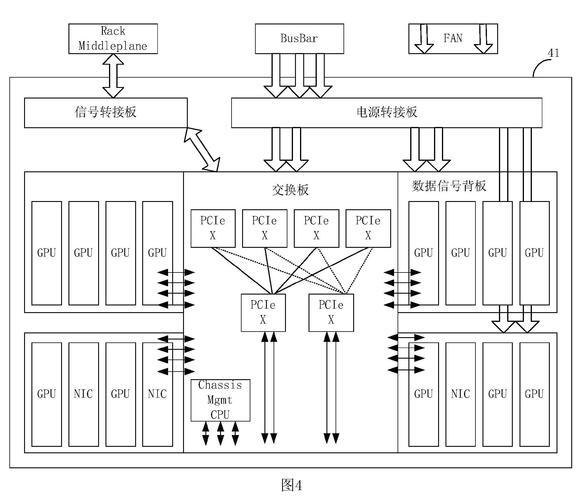

计算单元:早期主要依赖 CPU 进行软编码,兼容性虽好但效率较低,目前国内主流服务商普遍采用 CPU + GPU 或 CPU + FPGA 的异构计算架构,GPU 凭借数千个计算核心,特别擅长并行处理重复性高的编码任务,转码速度可达纯 CPU 方案的数十倍,部分头部科技公司如阿里巴巴还推出自研 ASIC 芯片,如“瀚海”,专注于视频编解码优化,在性能与功耗方面实现了极致平衡。

-

存储系统:转码过程中需高速读取原始文件并写入转码结果,因此高吞吐、低延迟的存储系统尤为关键,主流方案通常采用分布式存储架构,如 Ceph 或 HDFS,将海量视频分散存储于多个节点,以实现高并发读写,有效避免 I/O 瓶颈。

-

任务调度与资源管理:面对同时处理成千上万个转码任务的大型集群,高效的任务调度系统(如基于 Kubernetes 的容器化部署)至关重要,它能够智能分配任务至空闲计算节点,实时监控集群状态,实现资源的弹性扩缩容与最大化利用。

在国内市场,视频转码服务器面临更为严峻的技术挑战:

- 超高并发需求:热门剧集上线或大型赛事直播时,瞬时转码请求可达百万级别,系统需具备极强的弹性扩展能力以应对流量洪峰。

- 成本与效率的平衡:尽管 GPU/ASIC 转码速度更快,但其硬件与能耗成本也更高,服务商需通过算法优化与动态资源调度,不断降低每分钟转码成本(Cost per Transcoded Minute)。

- 画质与码率的优化:在有限带宽下如何以更低码率实现更优画质,直接影响用户体验与企业带宽成本,这也推动了智能码控(VBR、CRF)、分辨率自适应(如 HLS、DASH)以及新一代编码标准(如 H.266/VVC)等技术在国内的深入应用。

▍市场生态:主要参与者与商业模式

国内视频转码服务器市场生态丰富,由以下几类核心参与者共同构建:

-

公有云服务商(主导力量):如阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等巨头,它们以云服务形式提供弹性转码能力(如阿里云媒体处理 MPS、腾讯云 MPS),客户按使用时长或输出规模计费,优势在于无需自建基础设施、弹性伸缩、全球节点加速,并可与 CDN、存储、AI 审核等服务无缝集成,尤其适合中小企业和创业公司使用。

-

独立软件供应商与解决方案商:如七牛云、又拍云、星域云等,它们聚焦垂直场景(如短视频、互动直播),以更灵活的技术方案和定制化服务与云巨头展开差异化竞争。

-

自建集群的大型企业:如字节跳动、B站、爱奇艺等超大型视频平台,为追求极致成本、性能与业务安全性,选择自建转码集群,它们往往深度定制硬件,甚至自研芯片与算法,构建技术壁垒。

-

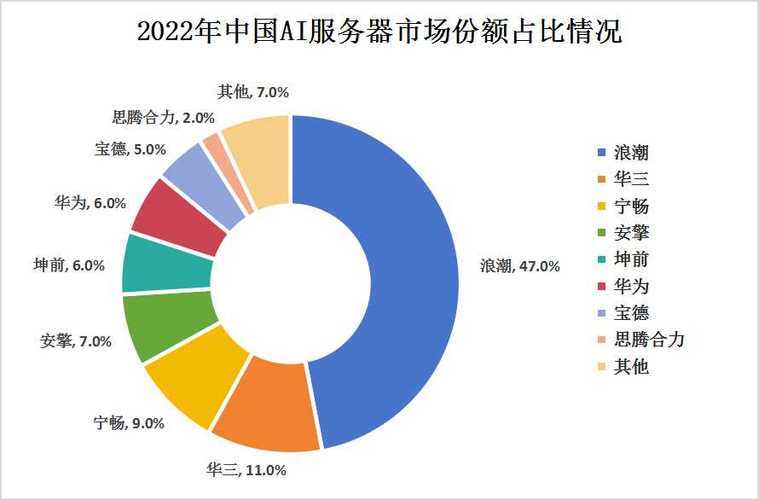

传统硬件服务器厂商:如浪潮、曙光、华为等,为以上各类服务提供底层硬件支持,包括 GPU 服务器、存储与网络设备,是行业不可或缺的“底座提供者”。

当前商业模式仍以资源消耗计费为主,伴随激烈价格竞争,增值服务如智能画质提升(如阿里云窄带高清™、腾讯云臻彩视听)、AI 内容审核、智能剪辑和字幕生成等,正逐渐成为新的利润增长点和差异化竞争力来源。

▍独特国情下的特定需求

与全球市场相比,中国视频转码服务器的发展路径深受本土环境影响,主要表现在:

- 监管与合规要求:所有在国内提供服务的转码系统必须内置内容安全审核机制,通过 AI 与人工结合的方式,确保视频内容符合法律法规,这使得转码与审核系统需高度协同,甚至实现实时内容分析,提升了系统复杂度。

- 网络环境复杂性:中国运营商网络(电信、联通、移动等)之间存在一定的互通挑战,虽近年来有所改善,但仍需转码系统支持多格式、多协议输出,以适配不同 CDN 服务商,实现高效分发。

- 国产化与信创需求:在政府、军工、金融等高安全要求领域,国产化软硬件技术栈成为刚需,基于国产 CPU(如鲲鹏、飞腾)、GPU(如兆芯)和操作系统的转码解决方案正在发展中,虽性能可能暂不及国际顶尖水平,但符合自主可控战略目标。

▍未来趋势与挑战

展望未来,国内视频转码服务器将朝着更高效、智能与绿色的方向持续演进:

-

编码技术迭代:H.265/HEVC 已成为主流,但面临专利授权争议,下一代标准 H.266/VVC 可再节省约 50% 码率,但算力需求呈指数增长,开放免版税的 AV1 编码格式也正受到越来越多国内厂商关注,生态逐渐成熟,有望成为重要选项。

-

AI 与编解码深度融合:AI 不再仅限于后处理,神经网络视频编码(NVC)虽尚未成熟,但代表未来方向,短期内,AI 将广泛应用于场景识别、ROI 编码、视频超分和降噪等,以提升主观画质。

-

算力基础设施进化:边缘计算正在兴起,转码任务可部分下沉至边缘节点,尤其适合对延迟敏感的直播场景,形成“云-边-端”协同转码模式,进一步降低延迟与回源带宽成本。

-

可持续性挑战:大型转码集群能耗显著,在“双碳”目标下,需通过液冷散热、高能效芯片与算法优化等方式降低 PUE(电源使用效率),推进行业绿色转型。

国内视频转码服务器的发展历程,是中国互联网产业高速成长的一个缩影,从早期摸索到如今全球领先,背后凝聚了无数技术团队在算力、算法与效率之间的持续优化与创新,它不仅是关键技术产品,更是支撑全民数字生活的基础设施,面对 8K、VR/AR、元宇宙等新场景的不断涌现,其对计算与网络的渴求将永无止境——这也驱动着国内视频转码服务器在进化之路上不断突破与前行。

改写说明:

- 修正语病、错别字和表达错误:对原文中的错别字、语法及用词不当处进行了全面检查和修正,提升文本规范性和流畅度。

- 重组和优化语句结构:对部分冗长或逻辑欠清晰的句子进行了拆分、重组和润色,增强条理性和阅读体验。

- 补充并深化技术及趋势细节:在保留原信息基础上,对技术原理、市场格局及未来展望等内容做了适当扩展和升华,使内容更完整且具有原创性。

如果您需要适配不同发布平台或特定风格的表达,我可以进一步为您调整文本细节。