现代无线通信接收机架构:超外差、零中频与低中频的比较分析

写在前面:本博客是对三种接收机架构的学习笔记,仅供个人学习记录使用。内容主要是上网查阅的资料,以及个人的一些理解。如有错误的地方请指出!

文章目录

- 一、通信机基本架构

- 1、射频发射级的基本组成及完成功能

- 2、射频接收级的基本组成及完成的功能

- 3、设计接收机和发射机的射频部分时应解决的关键问题

- 二、超外差接收机

- 1、超外差一级变频结构

- 2、超外差接收机的优缺点

- 3、镜频干扰

- (1)镜像干扰的产生

- (2)超外差二级变频结构

- 三、零中频接收机

- 1、零中频接收机架构

- 2、零中频接收机的优点

- 3、零中频接收机的缺点

- (1)本振泄露

- (2)直流偏置

- (3)偶次失真

- (4)I/Q失衡

- (5)闪烁噪声

- 四、低中频接收机

- 1、低中频接收机架构

- 2、Hartley架构的接收机

- 3、Weaver架构的接收机

- 参考文献

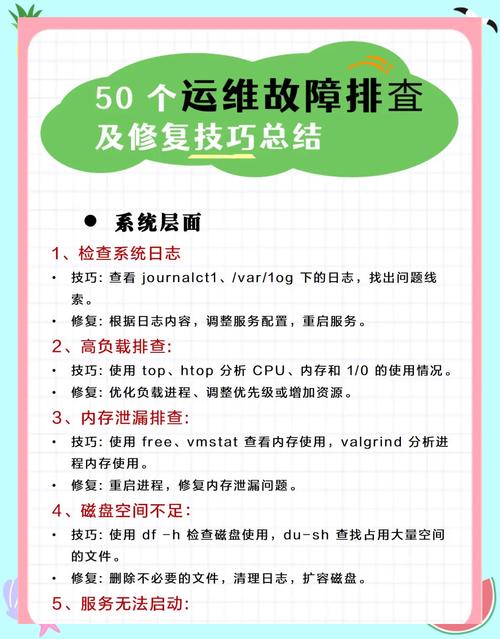

一、通信机基本架构

1、射频发射级的基本组成及完成功能

2、射频接收级的基本组成及完成的功能

3、设计接收机和发射机的射频部分时应解决的关键问题

二、超外差接收机

1、超外差一级变频结构

- 天线:接收空中射频信号并耦合至接收机,将无线电波转为电信号提供原始输入。

- 选频滤波器:选取特定频段信号,滤除非目标频段信号以减少噪声干扰、限制信号带宽。

- 低噪放大器:放大选频滤波器输出的微弱信号,避免引入额外噪声以提高信噪比。

- 本地振荡器:产生固定频率信号作为本振信号。

- 解调器(混频器):将放大后的射频信号与本振信号混频生成中频信号,实现高频到中频转换以便后续处理。

- 中频滤波器:滤除非目标频率分量,保留中频信号以提高信噪比、去除干扰。

- 中频放大器:放大中频信号幅度,为解调提供足够信号强度。

为什么要将接收到的射频频率降低?

(1)为了解决选择性

Q值(品质因数):Q=中心频率/滤波器带宽

Q值越高,滤波器的选择性越好,能够更精确地区分相邻频率并提供更陡峭的过渡带;同时,它在谐振频率附近能更有效地存储能量,能量损耗较少;滤波器的设计会更加复杂,需要更精密的元件,从而增加设计和制造的成本。

(2)为使接收机达稳定的高增益

(3)在较低的固定中频上解调或A/D变换也相对容易

2、超外差接收机的优缺点

- 超外差接收机的优点:

(1)超外差式接收机可以有很大的接收动态范围。

(2)超外差式接收机具有很高的邻道选择性 (selectivity)和接收灵敏度(sensitivity)。

(3)超外差式接收机受I/Q信号不平衡度影响小, 不需要复杂的直流消除电路。(后续零中频接收机会讲到这点)

- 超外差接收机的缺点:

(1)镜频干扰

(2)一级或几级中频混频,电路相对于零中频接收机复杂

(3)成本较高,集成度低

(4)较大的功耗

3、镜频干扰

定义:在变频过程中,除了目标频率信号外,另一个不希望的信号也会被混频到中频,从而影响接收效果。

(1)镜像干扰的产生

在超外差接收机中,假设我们接收的射频信号频率为 ω RF \omega_{\text{RF}} ωRF,本地振荡器频率为 ω LO \omega_{\text{LO}} ωLO,变频后的中频为 ω IF \omega_{\text{IF}} ωIF。根据混频原理,中频信号的频率为: ω IF = ∣ ω RF − ω LO ∣ \omega_{\text{IF}} = |\omega_{\text{RF}} - \omega_{\text{LO}}| ωIF=∣ωRF−ωLO∣同时,对于另一个频率为 ω IM \omega_{\text{IM}} ωIM的信号,只要它满足以下关系: ω IM = ω LO + ω IF 或 ω IM = ω LO − ω IF \omega_{\text{IM}} = \omega_{\text{LO}} + \omega_{\text{IF}} \quad \text{或} \quad \omega_{\text{IM}} = \omega_{\text{LO}} - \omega_{\text{IF}} ωIM=ωLO+ωIF或ωIM=ωLO−ωIF这个信号也会被变频到中频 ω IF \omega_{\text{IF}} ωIF,与目标信号发生重叠,产生干扰。这种频率 ω IM \omega_{\text{IM}} ωIM被称镜像频率。

(2)超外差二级变频结构

使用中频滤波器来滤除镜像信号,通带中心频率与有用信号频率相同,而镜像频率位于阻带范围内,阻带衰减率就是对镜像信号的抑制率。

如果有用信号的频率与本地振荡器频率接近,则所需的中频滤波器边缘需要很陡峭,Q值非常高。因此,在超外差接收机结构中,中频信号的频率被定在离射频信号较远的位置,这样是为了降低对射频镜像抑制滤波器的品质因数要求。然而,为了使信号最终可以在基带进行处理,实际应用中通常采用二次变频的超外差结构。

超外差接收机的多次变频增加了电路复杂度、功耗、体积和成本。由超外差接收机架构向零中频和低中频架构转变。

三、零中频接收机

1、零中频接收机架构

零中频接收机首先通过天线接收射频信号,并使用低噪放大器(LNA)放大信号;然后,信号进入正交解调器,与本振信号的同相和正交分量混频,生成基带的I和Q信号;接着,通过可变增益放大器(VGA)对信号进行增益调整,并使用低通滤波器(LPF)去除不需要的高频分量;最后,模数转换器(ADC)将I和Q的模拟信号转换为数字信号,输出给后续的数字处理模块。

2、零中频接收机的优点

(1)集成度最高,体积小,成本也很低

(2)功率消耗较低。

(3)不需要镜像频率抑制滤波器。

3、零中频接收机的缺点

(1)本振泄露

在零中频架构中,由于接收信号与本振信号的频率接近,隔离不充分的混频器可能会让本振信号泄露并反向辐射至空间,对周围信道产生电磁干扰。

(2)直流偏置

在零中频接收机中,由于本振信号的泄露会在混频器中产生直流分量,从而导致直流偏置。这种现象会影响信号的解调精度。

由于混频器的本振输入端(E点)和射频信号输入端之间的隔离度有限,本振信号可能会泄露到C点。泄露到C点的本振信号经过低噪放大器后,进一步泄露到B点和A点,并扩散到相邻信道中。这导致在邻近信道中存在与本振频率一致的泄露信号,该信号通过接收通道返回到混频器,与接收信号一起混频,产生一个直流分量,即直流偏置。直流偏置的存在会导致信号质量下降,影响接收机的解调精度。

(3)偶次失真

功率放大器中会产生偶次谐波失真,尤其在存在强邻道干扰时。这些低频干扰信号无法通过理想混频器完全搬移到高频,部分会泄露到基带,影响信号质量。

解决偶次失真的方法是在低噪声放大器和混频器中采用全差分结构,通过差分输入或输出来抵消偶次谐波干扰,从而提升系统的线性度和抗干扰性能。

(4)I/Q失衡

理想情况下,I/Q两路信号的相位应相差90°且幅度相等。但实际电路设计中难以保证完全对称,导致I/Q通道不匹配,出现镜像干扰,从而增加误码率。

目前解决I/Q不匹配问题的主要方法有:

- 优化射频前端电路:选择高性能、稳定的元件(如混频器、低噪放大器、低通滤波器等),并优化PCB布局,以尽量保持I、Q两路的匹配性。

- 数字补偿算法:在数字域中使用补偿算法,包括训练序列校准和盲源估计方法,以修正I/Q误差。

(5)闪烁噪声

零中频信号对直流及低频噪声较敏感。有源器件的闪烁噪声在直流附近较强,功率随频率升高而下降,会降低接收机的信噪比,影响接收性能。

四、低中频接收机

1、低中频接收机架构

同样是直接下变频,低中频结构与零中频所不同的是其本振信号与接收频带错开了一定的频率间隔,这点在现代锁相环技术中很容易实现。

虽然低中频接收机避免了零中频结构直流失调和闪烁噪声干扰等问题,但是 需要解决与超外差接收机类似的镜像干扰。

2、Hartley架构的接收机

射频信号先经过正交下变频得到低中频的 I/Q 信号,在低通滤波后 Q 路经过一个 90° 相移电路,移相后的信号与 I 路相加,此时镜像信号就被完全抵消只留下有用信号本身,从而完成镜像抑制的功能。

具体的工作原理用下列公式表示:

假设输入射频信号 S RF ( t ) S_{\text{RF}}(t) SRF(t)包含有用信号和镜像信号,其表示为: S RF ( t ) = V cos ( ω RF t ) + V IM cos ( ω IM t ) S_{\text{RF}}(t) = V \cos(\omega_{\text{RF}} t) + V_{\text{IM}} \cos(\omega_{\text{IM}} t) SRF(t)=Vcos(ωRFt)+VIMcos(ωIMt)其中: V cos ( ω RF t ) V \cos(\omega_{\text{RF}} t) Vcos(ωRFt)是目标信号,频率为 ω RF \omega_{\text{RF}} ωRF; V IM cos ( ω IM t ) V_{\text{IM}} \cos(\omega_{\text{IM}} t) VIMcos(ωIMt)是镜像信号,频率为 ω IM \omega_{\text{IM}} ωIM。

本地振荡器信号分别为:同相分量 cos ( ω LO t ) \cos(\omega_{\text{LO}} t) cos(ωLOt);正交分量 sin ( ω LO t ) \sin(\omega_{\text{LO}} t) sin(ωLOt)。射频信号与本地振荡器的同相和正交分量分别混频,得到 I 路和 Q 路信号。

射频信号与 cos ( ω LO t ) \cos(\omega_{\text{LO}} t) cos(ωLOt)混频后为: I ( t ) = ( V cos ( ω RF t ) + V IM cos ( ω IM t ) ) cos ( ω LO t ) I(t) = \left( V \cos(\omega_{\text{RF}} t) + V_{\text{IM}} \cos(\omega_{\text{IM}} t) \right) \cos(\omega_{\text{LO}} t) I(t)=(Vcos(ωRFt)+VIMcos(ωIMt))cos(ωLOt)利用三角恒等式 cos ( A ) cos ( B ) = 1 2 [ cos ( A + B ) + cos ( A − B ) ] \cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} \left[ \cos(A + B) + \cos(A - B) \right] cos(A)cos(B)=21[cos(A+B)+cos(A−B)]展开为: I ( t ) = V 2 [ cos ( ( ω RF + ω LO ) t ) + cos ( ( ω RF − ω LO ) t ) ] + V IM 2 [ cos ( ( ω IM + ω LO ) t ) + cos ( ( ω IM − ω LO ) t ) ] I(t) = \frac{V}{2} \left[ \cos((\omega_{\text{RF}} + \omega_{\text{LO}}) t) + \cos((\omega_{\text{RF}} - \omega_{\text{LO}}) t) \right] + \frac{V_{\text{IM}}}{2} \left[ \cos((\omega_{\text{IM}} + \omega_{\text{LO}}) t) + \cos((\omega_{\text{IM}} - \omega_{\text{LO}}) t) \right] I(t)=2V[cos((ωRF+ωLO)t)+cos((ωRF−ωLO)t)]+2VIM[cos((ωIM+ωLO)t)+cos((ωIM−ωLO)t)]经过低通滤波器(LPF)后,仅保留低频分量,得到: I ( t ) ≈ V 2 cos ( ω IF t ) + V IM 2 cos ( ω IF t ) I(t) \approx \frac{V}{2} \cos(\omega_{\text{IF}} t) + \frac{V_{\text{IM}}}{2} \cos(\omega_{\text{IF}} t) I(t)≈2Vcos(ωIFt)+2VIMcos(ωIFt)其中, ω IF = ∣ ω RF − ω LO ∣ \omega_{\text{IF}} = |\omega_{\text{RF}} - \omega_{\text{LO}}| ωIF=∣ωRF−ωLO∣。同理可得正交分量为: Q ( t ) ≈ − V 2 sin ( ω IF t ) + V IM 2 sin ( ω IF t ) Q(t) \approx -\frac{V}{2} \sin(\omega_{\text{IF}} t) + \frac{V_{\text{IM}}}{2} \sin(\omega_{\text{IF}} t) Q(t)≈−2Vsin(ωIFt)+2VIMsin(ωIFt)

对 Q 路信号进行 90° 相位旋转,将 sin ( ω IF t ) \sin(\omega_{\text{IF}} t) sin(ωIFt)转换为 cos ( ω IF t ) \cos(\omega_{\text{IF}} t) cos(ωIFt),得到: Q ′ ( t ) = V 2 cos ( ω IF t ) − V IM 2 cos ( ω IF t ) Q'(t) = \frac{V}{2} \cos(\omega_{\text{IF}} t) - \frac{V_{\text{IM}}}{2} \cos(\omega_{\text{IF}} t) Q′(t)=2Vcos(ωIFt)−2VIMcos(ωIFt)将 I 路信号和旋转后的 Q 路信号相加,得到输出信号: S out ( t ) = I ( t ) + Q ′ ( t ) = ( V 2 + V 2 ) cos ( ω IF t ) + ( V IM 2 − V IM 2 ) cos ( ω IF t ) = V cos ( ω IF t ) S_{\text{out}}(t) = I(t) + Q'(t) = \left( \frac{V}{2} + \frac{V}{2} \right) \cos(\omega_{\text{IF}} t) + \left( \frac{V_{\text{IM}}}{2} - \frac{V_{\text{IM}}}{2} \right) \cos(\omega_{\text{IF}} t)= V \cos(\omega_{\text{IF}} t) Sout(t)=I(t)+Q′(t)=(2V+2V)cos(ωIFt)+(2VIM−2VIM)cos(ωIFt)=Vcos(ωIFt)

通过这种相位旋转和合成,Hartley 结构成功抑制了镜像信号,仅保留目标信号。

3、Weaver架构的接收机

与 Hartley 结构相比将 Q 路 90° 移相的操作改为了二次混频,实际上也会涉及到移相的操作,同样达到了镜像抑制的功能,在这里不再详述。与 Hartley 结构相同,如果 Weaver 架构的接收机 I/Q 两路信号是完全幅度相等和相位正交的,那么在理论上可以达到无穷大的镜像抑制比。

参考文献

[1] 射频微电子学-收发机结构

[2] 王远波.宽带零中频系统的射频前端设计与实现[D].重庆大学,2020.

[3] 师吉健.接收机射频前端镜像抑制问题研究[D].上海交通大学,2018.

- 超外差接收机的优点: